| blog | talk & interview | short films | music | magazine | special issue | shop | about "moment" | contact us |

|

bbs

|

about moment momentの紹介 |

shop

momentのオリジナルグッズを販売しています。

momentのオリジナルグッズを販売しています。

talk & interview

momentと交流のある方々へのインタビュー

#62

Talk&Interview

#62

Talk&Interview

安部恭弘 (PART2)

2007年に、デビュー25周年を迎え、

アルバム「I LOVE YOU」をリリースした、

安部恭弘さんのロングインタビュー。PART2。

contact us

#62

#62blog

momentのオリジナルブログです。

momentのオリジナルブログです。music

momentに関連したミュージシャン、バンド等を紹介します。

#62

music

#62

music

特集:「Cloudy Bay」

伊藤銀次と青木ともこのユニット「CLOUDY BAY」。

その結成から、映像、コメント、今後のライブ予定。

|

magazine |

| #62 CLIP:「月刊:種ともこ」第一号 CLIP:「吉良知彦(ZABADAK):LIVE 「ギターと鈴と譜面台と私」& SPECIAL MESSAGE」 CD&DVD:「HEATWAVE:land of music " the Rising "」 連載コラム:TERA'S SOUNDTRACK REVIEW #62/ 「女王陛下の007」 |

|

| short films |

||||||

|

||||||

![]() 安部恭弘(PART2)

安部恭弘(PART2)![]()

2007年に、デビュー25周年を迎え、2007年12月12日に、待望の25thベストアルバム「I

LOVE YOU」をリリースした、

安部恭弘さんのロングインタビュー。PART2。

(2008年1月17日/横浜某所にて/インタビュアー:TERA@moment)

|

|

|

安部恭弘(Yasuhiro

Abe) Talk&Interview

#62 |

|

|

| 安部恭弘 ロングインタビュー (PART2) |

TERA(以下:T):では、PART2、宜しくお願いします。

安部恭弘 (以下:A):宜しくお願いします。

T:前回は、1stアルバムのレコーディングのエピソードまで伺ったんですけど。

A:最初のアーティストとしての歌入れに、一番初めの試練と言うか、スタジオでのコーラスパートの歌入れと、ソロ・ボーカリストとの違いを、レコーディングの記録として残す。それをたっぷり教え込まれたっていうのが、最初のボーカルレコーディングだったんですよね。詩の表面的な事を歌うんじゃ無くて、内面まで歌いこなすって事を2日、3日かけてやったと言う訳ですけども。で、歌入れに関して言えばそういうすばらしいチャンスを与えてもらって、良い経験をさせてもらって。あれがなければ恐らく25年も続いてない。ボーカリストとして25年も続いてないと思うんだけど。今思い返すとあの頃は、自分がやってる隣のスタジオで、有名な憧れのミュージシャンが演奏してたり、誰かがやってるよって噂を聞いてロビーでたむろしてると、その人たちと会話出来たり、アマチュアからすれば夢の様なはなしで。スタジオミュージシャンとしてコーラスやってる時にも、まあある程度はそういう交流はあったんだけども、ソリストというか、デビューする一段階上がった感じで、そのミュージシャンとかアーティストなんかと接していくと、なおさらその吸収しようとするこちらの意欲が、また違った感じで接触する。刺激がすごく一杯あって。先日ちょっと思い出したんだけど、「大村憲司」さんていうギタリストがいらっしゃって。

T:ええ。

A:それで、とっても僕は大好きだったんだけど。憲司さんはもう亡くなっちゃったんだけども、あの頃に隣のスタジオで憲司さんがアレンジャー、プロデューサーとして仕事してて、僕は自分のレコーディング、ボーカルをやってて、それで自分のボーカルが煮詰まっちゃって、隣のスタジオに行って憲司さんの音を聞いて、気持ちをリフレッシュしてまた自分のスタジオに戻って歌入れをし直したりね。そんな事をつい先日思い出したんですよ。で、やっぱりそういうスタジオでの刺激っていうのは非常に、何か色んな面でプラスになってるんだとは思いますけどね。例えば後々になって色んなアーティストとスタジオですれ違うわけだけど。そうだなあ、「チャゲアス」の「飛鳥」とも上のスタジオと下のスタジオで、一緒になってロビーで、お茶飲むとこで一緒になって、そのアマチュア時代の「セプテンバーバレンタイン」を飛鳥がアマチュアの時に僕が歌ったのをラジオで聞いて、「東京にはすごいヤツがいるなあと思ってたんですよ」っておだてられて、何だか嬉しくなったのもあったり。あと同じ頃の、僕らと同じ年代のアーティストなんかみんなそれぞれスタジオでもいっぱい会うことができて、日本のアーティストは当然の事ながら、アメリカへ行くと、スタジオでは「クインシー・ジョーンズ」が隣でやってて、挨拶してしゃべったり。「バリー・マニロウ」がいて廊下で挨拶して、サインもらえばよかったなあって思ったり。やっぱりそういうところでお仕事が出来るっていうのは、ほんとに刺激になる。ミーハーにもなったりするけども、プラスになりますね。まあ先走ってしまいましたけども。

T:ファーストアルバムのリリース後はツアーに?

A:そうですね。まずファーストアルバムを出して。82年9月の日付けのカセットが出てきて、そこに「We Got

It」と「裸足のバレリーナ」のトラックダウンの日付けか書いてありましたけども。ぎりぎりですよね。9月にトラックダウンして11月1日発売。ほんとにぎりぎりの日程でやってたんだなって思いますけど。実は「We

Got It」っていうのはトラックダウンを2回してるのかな。それでほんとは1か月ぐらい前に終わって、TDも終って出来たんだけど、プロデューサーが何故かNGをだして、やっぱり物足りなかったんだろうな。それで何かドラムの音が良くないとか、ミックスが良くないとか色々あって、ドラムを差し換えたりして、そっからドラムを2回ぐらい差し換えて、それでTDもやり直して。なんだかんだ言って時間かかっちゃった。ま、そうこうしながら、年が明けてアルバムがでて、その後初ライブって言うのが名古屋だったんですよ。名古屋の雲龍ホールってところで、「鈴木雄大」と一緒のジョイントライブ、それが初ライブだったんだよね。安部恭弘のデビューとしては。それでどっちが先だったかなあ。安部恭弘が先に出させてもらって、雄大が後だったような気がしたなあ。4月か5月か、その辺でしたね。

T:既に雄大さんはデビューしてたんですか?

A:デビューしてたよね。雄大のデビューはいつだったかなあ。ほとんどお同じくらいじゃない。だって取材もほとんど一緒。(笑)だから雄大と稲垣君と3人でよく取材組んでやってましたよ。

T:雄大さんとのジョイントライブが初ライブに?

A:うん。雄大はもうその何年も前からよくライブやってる人で。僕のほうは大きなライブは、安部恭弘としてフロントに立って、ソロで歌うのは初めての経験で。人のバックでバックボーカル、コーラスとして舞台に立つのは何度もあったし、サポートメンバーでギター弾いたり、キーボード弾いたりして舞台に立つ事は何度もあったけども、フロントに立ってセンターで自分の歌、歌うっていうのは初めてだったんで、相当緊張してたんだと思いますね。

T:何曲くらいですか?

A:10曲くらいじゃないですか、恐らく。写真ありますよ。若い写真。音もあるんじゃないかな。

T:名古屋はピンポイントで?

A:名古屋だけ。

T:なぜですか?

A:なぜかは会社の作戦だよね。もしくは名古屋は「サンデーフォーク」さんが一生懸命プッシュしてくれたのかなあ。どうだろうなあ。まあその辺の裏話、裏事情はよく知らないけど。

T:その後は。

A:その後は学園祭ですね。恐らく。そのすぐ後は渋谷の「エッグマン」かな。「エッグマン」でジョイントやって、デビューしたてですからジョイントでね、そのあと学園祭を10本ぐらいやったのかなあ。学園祭っていうんだから秋ですよね。10月、11月ぐらいですかね。名古屋のメンバーできっと学園祭もまわったんだと思いますね。それでバンドとしてのサウンド作りを、色々探っていったんだと思いますね。それが83年でしょ?83年も学園祭をやりながらっていうか、そうだ、学園祭の前には、83年の夏には2枚目の為にレコーディングが入っていて、それでロスに行ったんですね、真夏のロスに行ったんですよ。アレンジャーの「チャーリー・カレロ」という人の家に2週間くらい通って、チャーリーと一緒にアレンジをしたんですね。

T:新曲は、出来たものを持って?

A:曲は出来てて、アレンジをして、それに松本隆さんが詩をのせるっていう予定で行って、帰ってきたら摺り合わせるはずだったんだけど、松本さんが大滝さんの仕事で忙しくなって詩が書けなくなって、時間的に後ろにずれ込んで。それで夏にアメリカで録った2枚目の曲を、学園祭では新曲をやりますって言って、自分の詩で歌ってたんだ。そういえば。

T:今ある音源とは違う詩ですね。それは何の曲ですか?

A:それは「タイトアップ」とか何だっけなあ。何曲かやってましたね。自分の詩で。

T:じゃあ、タイトルも全く違った?

A:う〜ん、どうだったかなあ。「タイトアップ」は「タイトアップ」だな。

T:タイトルは一緒で。

A:うん。そこは決まってたから。だから不思議ですよ。違う言葉のテープを聞くと。

T:それは今も残ってるんですか?

A:そうそうそう。今回の「I LOVE YOU」を企画して、何を選曲しようかって時に、たまたま出てきたのを聞いて思い出したっていうか、びっくりしたんだけど。そう言えばこういう詩で歌ってたんだなあって。そうだったんですよ。それで松本さんが秋になって、書ける時間が出来たっていうから、それからまた書いてもらって、それで2枚目に向けての本格的なボーカル、秋の学園祭とボーカルレコーディングとが平行して行われたっていう事ですね。

T:それで、2枚目の進行は順調に?

A:それでもう音はアメリカで録っちゃったから、あとは松本さんの詩が出来て、ボーカルを録ってコーラスを入れて。本当はトラックダウンでアメリカに行きたかったけど、それはもう時間がなかったから、むこうから「ケビン・クラーク」っていうミキサーを呼んで、日本の「一口坂スタジオ」でトラックダウンして。むこうのミキサーが来て一番はじめにやったのが、一口坂スタジオのスピーカーの調整ですよね。音を、自分の好きなバランスに全部調整するっていう作業に始まって、なかなか色んな新しい勉強がありましたね。向こうのスタジオであれば、当然向こうの音だから、一切いじる事はないんだけど、こっちのスタジオで、日本の湿度でセッティングされてるスタジオで、向こうのエンジニアがきたら何するだろうなって。スピーカーから鳴ってる音を一からじぶんで直してから、TDを。とにかく面白かったですね。その瞬間はLAの音になってましたね。

T:それでアルバムが完成して。

A:うん、そうですね。それでまあ、ツアーっていうか「モデラート」が出た後に「安部恭弘デビュー・コンサート」っていう事で日本青年館で、5月かな?、84年の日本青年館っていうのがあるんですよ。それはもう2作、2枚きっちりとアルバム出てますから、その2枚からバシッと決めてやるってことで。有名なスタジオミュージシャンっていうかツアーミュージシャンっていうか。ま、ユーミンのバックでまわってたメンバーとも交流があって、友達だった事もあり、彼らのサポートを受けて日本青年館でやったんです。おかげさまで発売まもなく、すぐに売り切れっていう好調な出足で。やっぱり学園祭まわって、非常に良いステージが出来たっていう事だったと思います。2枚のアルバムも好調だったって事もあるんでしょうけど。学園祭っていうのは学校の講堂とかですから、ある程度ステージから見る景色がわかってるけども、日本青年館だとステージからどういう風に客席が見えるんだろうかって、イメージが分かんなかったから、なかなか緊張感が違いましたよね。照明もやっぱりガンってあたって暑いし、違うし。

T:コンサートは、アルバムのプロモーション要素とか。ライブ、コンサート中心に進んでいく方もいますが。安部さんにとって、当時、コンサートの位置的には?

A:当時はね、やっぱりアルバムを出して、そのアルバムを皆さんに聞いて欲しいっていうプロモーション、まあ字で書いてしまえばプロモーションですよね。ばりばりのライブ活動ではないですよね。やっぱりコンサートだから、キャパが違うもんね。関わってるスタッフの人数も違うしね。みんなが作り上げてるものだから。レコード制作費も相当かかってるし、舞台制作費も相当かかってるし、やっぱりそれはプロモーションの一環として、ステージ、コンサートをきちっと作り上げて、リハーサルから舞台監督がきちっといて、舞台監督も全部仕切りがあって。その頃はツアーじゃないから、単発だったから。プロモーションとして、先々の事を考えてきちっと仕上げていくっていう事ですよね。

T:音的にはアルバムの再現っていうか。

A:そうです、そうです。もうアルバムの音を忠実に再現出来ればって、っていうか再現出来る事が前提で、それがもう当たり前で、その次にライブとして各々のミュージシャンが、それプラスαで自分だったらこうするよ、こうするよっていう、それに色付けしていって形が変わっていく、色合いが変わっていくっていう。それでその時の年代に色付けされていくっていう。それがライブだと思う。アーチストがものを作ってレコードに記録していく作業っていうのは、一つのフレーズに辿り着くまでに、試行錯誤でそこに何十、何百という選択があってそこに辿り着いて、それにアーチストはOKを出していく。それをお客さまの前で表現したいが為に、ステージをやると。そしてそこに関わったスタッフ、ミュージシャンたちが、それをまず確実に再現して出来るようにっていうのが出発点。そうして出来ました、再現出来ましたって提示してあげて、そこからプラス僕だったらこうするけど、こっちはどおって提示した時に、ああそれいいじゃん、今日はそれでいこうよっていう、そこから一歩階段を昇っていくみたいに広がっていくっていうのが、つながりっていうか大きく転換していくきっかけになる。そういう風に思いますよ。

T:なるほど。日本青年館の後は?

A:そうですね。終ったらすぐ3枚目のレコーディングが始まって。

T:3枚目のアルバムですね。安部さんのレコーディングは、どういう事から始まるのですか?

A:あの頃のサイクルとしては、1年に1枚作らせていただければ幸せだなあってところがあって。日にちから逆算していくわけですよ、発売日から。それで方向性をどうしましょうかっていうのは自分の中で方向性を決めるわけですよ。だからクレジットとしては最初のほうではプロデューサーってクレジットはなかったけれども、最近のCDはプロデューサーっていう肩書きをよく目にするけど、昔のプロデューサーっていう捉え方と今のプロデューサーの捉え方は随分変わってきてるから、自分のやってる事は今も昔も変わってなくて、自分のやりたい事はこういう色合いをイメージして、そのイメージに合った楽曲作りをはじめて、それに合った取捨選択をしていく。そういうプロセスは変わってなくて。1枚やって反省して、次はこれやろうって反省して、これが出来なかったっていう反省から、次に向かって新しい事をやっていくっていう事ですね。

T:3枚目の出発点は?

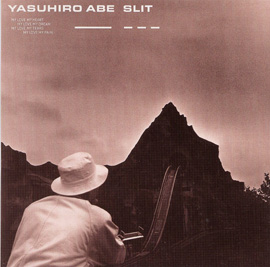

A:3枚目の出発点は、2枚目でチャーリーとやったオーソドックスな素晴らしいチャーリーの、チャーリーは、あの頃いくつだったのかなあ。50前後かな。そういうアメリカンスタイルから吸収したもの、譜面の書き方、アレンジの妙。プラスストリングスの使い方。その辺もあったんだけど、それとは違う1枚目で清水信之とやった、それプラス近未来へ繋がっていくようなスリルのあるものを。それで「SLIT」っていうタイトルを付けて、とにかくジャパニーズポップスとしてスリリングなサウンドとそういう手触りを探っていきたいというアプローチをしたかったの。2枚目は「モデラート」っていうタイトルどおりに「モデラート」だったかなあ、とにかく感じるままに歩いていきたいっていうゆったりした感じのアルバムで、すごいゴージャスなんだけ、それよりはスリリングなものをやりたいっていうアプローチだったの。それで清水信之と打ち合わせをして、安部恭弘が最初にレコーディングのアプローチをして、それにプラス清水信之が足りないものを足してったり、余計なものを削ぎ落としていったりっていうそれはすごい時間がかかった。時間をかけたアルバムです。

T:特にこの曲っていうのは?

T:特にこの曲っていうのは?

A:このアルバムはそういう意味で非常にクオリティが高いと思いますが、

「SLIT」の代表的な曲をといえば、「アイリーン」かな。これは日本のAORの最高峰って言われたりして、色んな雑誌、色んなミュージシャンが最高峰にあげてくれてるんだけれども、「アイリーン」は、アレンジ、トラックダウン、楽曲とか、トータルとして凄い出来がいいなって思いますけど。

T:洋楽みたいな、という事が良く。

A:そうですね。そこが難しいとこでね、洋楽みたいっていうのは、洋楽好きには分かるんだけど、洋楽を何とも思ってない人には、「ああ、あんた洋楽なのね」で終っちゃう。(笑)そこが難しいところ。洋楽を超えるジャパニーズポップスっていう。今、ジャパニーズアニメだったり、ジャパニーズとしてのすごく注目されてるとこがあるでしょ?それを遡っていくと、「アイリーン」はそういう意味で日本から発信しているAORとしては、非常にそういう要素がたっぷり含まれているって感じはしますね。他にも名曲いっぱいありますよ、当然。(笑)「アイリーン」に参加してくれたミュージシャンとかエンジニアとか、みんな良い作品に仕上がったと満足してくれてますね。でもこの「SLIT」っていうアルバムはトータルとして非常にいいですね。エンジニアも「スティーブ・チャーチヤード」っていうイギリスから呼んできた彼が非常に素晴らしいし、東芝の当時最新だった「3スタ」っていうスタジオでTDしたんですけど、そこの音がまたうまく合ったような気がしますね。

T:それで「SLIT」から本格的なツアーも?

A:そうですね。「SLIT」が84年の12月に出て、「SLIT」ツアーが4月、5月だったと思うんですけど。6大都市いったのかなあ。全国まわろうっていう事で、全国のホールをまわるっていう事ですね。全国のお客さんが待っててくれるっていうのは非常に嬉しかったですね。

T:僕が編集させていただいた「I LOVE YOU」のDVDの中に入ってた「SLIT」ツアーのCM。あれはどこの土手を歩いてるんですか?

A:どこで歩いてたのかなあ。寒かったのは覚えてんだよなあ。「SLIT」ツアーが4月だったから、あれを撮ったのは2月はじめか、1月終わりか。どっちだろうね。多摩川か荒川か。覚えてないなあ。たぶん荒川だよ。とにかくめっちゃ寒かったっていうのだけは覚えてる。(笑)あれ、ローラースケートって何だっけ?ローラースケートも「SLIT」?

T:「SLIT」のCMですね。あのスケート場はどこですか?

A:ローラースケートは富士急ハイランド。富士急ハイランドにローラースケート場があったのよ、昔。そこまで撮りに行ったんだもん。ローラースケートするって映像ありましたよね。スケートはお得意だったんだよね。

T:その「SLIT」ツアーはどんな感じでした?

A:「SLIT」ツアーからメンバー変わったんですよね。ツアー用にメンバーをオーディションしたんですね。「SLIT」ツアーの為に。オーディションで集めて、それでコーラスも入れようってなって、コーラスに、楠瀬誠志郎が入ってきた。キーボードは、シゲちゃん(重久義明)がそっから入ってくるわけですよ。今でも、シゲちゃんはやってますけど。こんなにシゲちゃんと長くやるとは思ってなかったって、シゲちゃんも言ってますけど。楠瀬誠志郎が入ってきて。誠志郎、幾つぐらいだったのかなあ。とにかく若い、はちゃめちゃなエネルギーがあって面白かったですよ。とんでもなく面白かった。滅茶苦茶で。

T:そのツアーの最中に、次のアルバムへの流れに?

A:ツアーは5月で終っちゃうでしょ?その次って「FRAME OF MIND」でしょ?まあ1年ぐらいあるとして、そうですね。「SLIT」創った後に、そろそろ3枚やって人気も上がってきて、自分がやりたかったのは、もっとスリリングなソリッドなエレクトリックな方向でどんどん突っ走っていきたいという気持ちはあったんだけど、レコード会社や事務所の中で、色んな調整があったらしくて、早い話が制作費の調整だよね。色々そういうのがあって、手っ取り早く、もう少しコンパクトに出来ないもんだろうかっていう話があったような気がするから。それならプロデューサーを、清水信之でやってみようかって事になって、今までやってきたアプローチ、プロセスから、ノブがプロデューサーなら、余計な部分が省けるんじゃないかと言う事で、彼をプロデューサーに迎えてスタートしたんだ。方向性としては曲の作り方をシンプルな感じにしようと。

T:なるほど。

A:一番の条件としては、安部恭弘作詞の作品を一杯入れようっていう、そういうアルバムにしようってね。ノブのアイデアでね。それで「FRAME

OF MIND」っていうアルバムがスタートしていくわけだけど、清水信之が考える「安部恭弘」の方向づけっていうのが明確にあって。それで何曲か録っていくうちに、それなりにこうじゃない、ああじゃないっていう当然のぶつかりがあって、もうちょっとソリッドなものが欲しいって言ったり、今のアレンジだと柔らかすぎるからって。そんな時間がかなりあって右往左往しながら、辿り着いてまとまっていったんだ。ノブが読んだとおりのファンからすれば、最高のアルバム、素晴らしいアルバムって言うだろうし、僕が狙ってたソリッドなものを欲するファンからすれば、「SLIT」の方が好きって言うかもしれないだろうし。「SLIT」サウンドは当時かなり洋楽すぎる部分があったから、その洋楽すぎる部分が危険だって感じたノブが、「もう少し和のテイストを取り入れて分かりやすく、ジャパニーズポップスに仕上げようよ」っていうアプローチで「FRAME

OF MIND」になったんじゃないかなって思いますけどね。今聞いてみても「FRAME OF MIND」は、とても良いまとまり方してるし、あの当時はどっちが正解なのか今でも分かんないけど、あの時代の辿り着くべくして出来上がったアルバムだったんでしょうね。

T:あのジャケット写真は、山の上に?

A:ジャケットは早朝、バスに乗り込んで富士山の5合目までみんなで行ったんですよ。富士山の5合目の崖のところにやぐら組んで、そこに椅子をおいて「さあ座って下さい」って。え〜、ここに座んのって。ここ落ちたら崖下にまっ逆さまじゃんって言いながらそこに座って。「あの雲がいいんですよ」って言われながら、それで撮ったんですよ。

T:でもそのシチュエーションって、聞かれなかったらわからないですよね。

A:わかんないですね。そんな苦労は全然伝わってこない。(笑)

T:ですよね。(笑) そして、アルバムタイトルの「FRAME OF MIND」ツアーは?

A:そうですね。おかげさまで、また7大都市をはじめ、かなり多くまわったんじゃないかな。この頃はね、追加公演も出来るようになってきたと思います。誠志郎とか暴れまくってほんとに面白かったよね。「I

LOVE YOU」のDVD映像そのままに。ハチャメチャですよ。楽しくて楽しくて。メンバー達に電話したらね、もう一度あんな楽しいツアーがやりたいって言ってましたよ、あの当時のメンバー達が、「FRAME

OF MIND」でしょ。

T:そうですね。凄く楽しそうな映像でしたね。で、その次は、5thアルバムの流れに?

A:それから「チューン・ボックス」にいくのかな。夏っぽいのが欲しいねって言ってて、タイトルとしては最終的に「チューン・ボックス」。色んな曲が集まったものにしようって。テレビドラマの主題歌なんか入ったのかな。「テネシーワルツ」とか。そこからアレンジャーとして、井上鑑さんに参加してもらって、井上鑑サウンドに、安部恭弘のボーカルが乗ったらどうかって、そんなアプローチを幾つかやってみたんですね。それはそれで、その時代の。井上鑑色ってかなり個性が強いから、安部恭弘のそれまでのオーソドックスな8ビートを基本としたアメリカものに、ちょっと違う色が入ってきたっていう感じで、また守備範囲が広がったっていう感じはしますけどね。

T:5枚目の詩に関しては?

A:詩はね、あの頃ね。4枚目の「FRAME OF MIND」で自分で詩を書いたっていう事もあって、それで「チューン・ボックス」は、「テネシーワルツ」を「売野」さんが書いたんだな。その曲は。「売野」さんっていうのは「松本」さんとも「康」さんとも違った、ちょっとクールな感じの詩だったんで、ちょっと「チューン・ボックス」に関してはその後の事も考えて色んな作詞家とお仕事してみたいっていうのもあって、「神澤」さんとかいくつかの作詞家の人にお願いして作品を作ってみたりして。色んな人たちといっても、鈴木雅之に作品を提供して、「安部」の曲に上手く詩を乗っける、どういう言葉を乗っけるのかっていう状況をみてたり、作詞家だったらこういうのをやるんだなっていうのを、推測しながらお願いしたりしたんですよ。

T:タイトルはどこから?

A:「チューン・ボックス」はね、全楽曲が揃って最終的に、このアルバムのコンセプトっていうのは、さっき言ったように色んな作詞家の人とアプローチしてみたいっていうところから、色んなところから楽曲を集めてみたいっていう、結果的にこうぽつんぽつんて独立したような楽曲が揃って集まってきたんで、それをトータル的にまとめる曲が欲しいなって、それをチェーンとして繋ぐ曲としてアカペラの曲を、自分で最終的にアカペラで繋ごうって事で。あの頃はまだアナログだったんで、Aサイド、Bサイドの1曲目にアカペラでA面に入っている曲、B面に入っている曲それぞれのフレーズをうまく配置した曲を入れて、それでチェーンで繋いだっていう。チェーンとチューンっていうのをもじってやったんだと思いますよ、あの発想としては。それで最終的に「チューン・ボックス」というタイトルにまとめたんです。

T:夏前くらいのリリースに?

A:86年の7月ですかね。

T:ツアーは?

A:そうですね。その辺はみんな、あの頃はアルバムを出して、その後にツアーをやると。ツアーの他にも色々学園祭だったり、イベントだったりっていうのもやってましたね。

T:5枚のアルバムまで来ると、そのまま続いていく感じありました?そんな事を考える暇もないとか。

A:考える暇は無いって言うか、まだまだやり尽くして無いっていうか、全然やれてないって感じだったから。自分のやりたい楽曲をやりたおしてないっていうか、全然届いてない。今でもそうだけど全然足りてないって感じ?1曲ならある瞬間ならいいと思うけど、1曲トータルとして全然足りてないなあとか、アルバムとして全然足りてないなあとか。やっぱりアルバムつくるのは好きだから、楽曲つくるの好きだから、スタジオも好きだったし。ツアーとかライブとか今では感覚が変わってきてるけど。スタジオで曲をつくる、完成していくのはなかなか難しいんですよ。どうしてもやっぱり、時間との勝負とか、予算との勝負とか、色々とあるんだけど。一番始めに思い描いたところに辿り着かないまま、終ってしまう事もあるから。とっくのとうにOKラインは超えてるんだけども、欲が深いからもっともっといきたいっていうのがあって、一個終わる度に反省ばかりで、次いきたい、次いきたいって。5作出したところで、まだまだ満足してないっていうか、ツアーやったところで全然ですよ。

T:その次の展開は。

A:次はバンド単位でやってみようって事になるわけですよ。6枚目「アーバン・スピリッツ」になってくわけですけども、今度はバンドで合宿して1枚作ってみようよって事になってくるんですよ。「松下誠」っていう僕のアマチュア時代から何となく接点があった人なんですけど、素晴らしいギタリストで、天才ギタリストと呼ばれているんですけど。歌も上手くて、コーラスも一緒に何度かやった事があって、彼をメインにバンドを作ってもらってっていうか、マコッちゃんのバンドって事で。一緒に河口湖スタジオで合宿っていうかレコーディング入って、そこでみんなセッションしながらレコーディングして。その時にはラジオ出演だったり、合宿中にも他の仕事があって、メンバーが河口湖スタジオで仕事してる中自分だけは東京に行ったり、名古屋に行ったりって事もあったんだけど。そういう事もしながらアルバム「アーバン・スピリッツ」っていうのを。それはもうバンドの音みたいに作ろうと。ただバンドの音といってもみんなスタジオ・ミュージシャンだから、個性的な色の濃いバンドっていうのではなくて、スタジオでまとまるバンドっていう、そういう音ですよね。ただ曲を作りながらバンドでも演奏しながら作り上げていくっていう意味では、みんなで一緒に作り上げていくって感じでしたね。それが「アーバンス・ピリッツ」ですね。作曲と編曲が同時にまとまっていって、詩はその後ですね。その後、作詞家と方向づけをミーティングして作っていったという事ですね。ただタイトルにあるように「アーバン・スピリッツ」都会の精神という事で、随分大人ですよね。大人な感じにまとまってますよね。

T:そうですね。では、6枚目入ったところで、PART3に続きますか。

A:はい。

PART2 END>

PART1へ戻る/PART3(#63)に続く>>>

安部恭弘さんの詳しいインフォメーションについては、

<安部恭弘オフィシャルサイト>まで。