| blog | talk & interview | short films | music | magazine | special issue | shop | about "moment" | contact us |

|

bbs

|

about moment momentの紹介(DVD製作,レーベル,イヴェント,アーティスト) |

shop

momentのオリジナルグッズを販売しています。

momentのオリジナルグッズを販売しています。

talk & interview

momentと交流のある方々へのインタビュー

#63

Talk&Interview

#63

Talk&Interview

安部恭弘 (PART3)

2007年に、デビュー25周年を迎え、

アルバム「I LOVE YOU」をリリースした、

安部恭弘さんのロングインタビュー。PART3。

contact us

#63

#63blog

momentのオリジナルブログです。

momentのオリジナルブログです。music

momentに関連したミュージシャン、バンド等を紹介します。

#63

music

#63

music

山口洋(HEATWAVE) PART1

2CD+2DVD 「The rising」をリリースした、

山口洋さんのロングインタビュー。PART1。

|

magazine |

| #63 CLIP:「月刊:種ともこ」第ニ回 CLIP:「リクオ:RIKUO SPECIAL MESSAGE」 LIVE:「瞬間的 弦楽四重奏団/第一夜 at 鈴ん小屋」 連載コラム:TERA'S SOUNDTRACK REVIEW #63/ 「ネバーエンディング・ストーリー」 |

|

| short films |

||||||

|

||||||

![]() 安部恭弘(PART3)

安部恭弘(PART3)![]()

2007年にデビュー25周年を迎え、2007年12月12日に待望の25thベストアルバム「I

LOVE YOU」をリリースした、

安部恭弘さんのロングインタビュー。PART3。

(2008年3月18日/横浜某所にて/インタビュアー:TERA@moment)

|

|

|

安部恭弘(Yasuhiro

Abe) PART3 Talk&Interview

#63 |

|

|

| 安部恭弘 ロングインタビュー (PART3) |

TERA(以下:T):では、PART3、宜しくお願いします。

安部恭弘 (以下:A):はい。「アーバン・スピリッツ」のライブ。全国7大都市を中心に10本以上まわって、そこまでにいたった過程でライブのグレードがすごく上がってきてて、メンバーのコミュニケーションもすごく深まって、ツーカーの感覚になって、お客さんの盛り上がりもすごくなってきて・・・。「アーバン・スピリッツ」のツアー、今回の25周年BOXを作るにあたって、出てきたライブビデオをみたんだけど「アーバン・スピリッツ」のライブビデオはすごくグレードが高くてびっくりしちゃった。一曲一曲の演奏と、歌もメンバーの演奏もいいんだけど、方向性もすごくしっかりしてるし、一番驚いたのはメドレーっていうのに驚きましたね。そのメドレーっていうのが、今回のCDに選曲して入れておきましたけども、これが9分近く歌ってるものなんですけど、もともとはじめは3曲くらいのメドレーで数年前に始めてたんですけども、それが段々とアルバムを出すごとに色々手を加え、品を変えってことで5曲になったりして、最終的には7曲ぐらいのメドレーになっていったわけですよ。で演奏者としてはその当時メンバーも本当に集中力があって、その9分間はアッという間。恐らくリハーサルはじめの頃はしんどかったかもしれないけれど、それがその・・・なんていうか、体操選手みたいな感じで、あれをやったら次の種目に移るみたいな感じで、一個出来たら次を切り替えてやるっていう、それがすごく楽しくて集中して最後まで演じきって、演奏した時の爽快感ってすごくありましたけど。とにかくやたらと凝ってて難しいんだよね。

T:なるほど。

A :ただそれを今、25年経って振り返ってビデオを見ると、見てる方としては、僕自身一ファンとして見てしまうんですけど、もうなんだろうな、興奮しちゃって息をするのも忘れちゃうぐらいの流れがあって、見てるだけで酸欠起こしそうな感じ。脳が酸欠起こしそうな感じになるんですよ。だからあの当時、会場にいたお客さんがメドレーが終わった後に一瞬静寂があったっていうのが、よくわかりますね。はあ〜っていう、そのどんどん登り詰めてってこれでもかこれでもかっていう終わり方をしてますからね。あれはぜひ見ていただきたいとおもいますね。ああそうか、みんなの方にはライブビデオがないんだ。音を聞いて想像して欲しい。本当は隠し球でライブビデオもある事はあるんですけど。いつか機会があったら。あ、そうか、ファンクラブだけのとか。

T:お届けいたしますか。

A:いいかもしれないな。25周年記念だからそのくらいしても。

T:いいですね。「アーバン・スピリッツ」の次の流れっていうのは?

A:「アーバン・スピリッツ」って実は日本でレコーディングして、ミックスだけニューヨークに行って「ビル・シェニマン」って人とお仕事したんですけど。で、次のアルバムに向けて、今度はまるまる一枚、ニューヨークでレコーディングしたいって気持ちがあったんですね。で、本当は僕の中ではロンドンっていう選択肢も考えてたんですよ。ロンドンでいきたいなあっていう、そういう時代だったのかな。ちょうどロンドンブームが終わるくらいの時代だったかなあ。どうだったかなあ。それで、ただうちの事務所の制作会社、出版会社の流れでロンドン系のそのコンタクトが上手い具合に取れなくて、それでアメリカの音楽シーンっていうのは、やっぱりずーっと見てたから、やりたい人たちがまだまだいて、それで何人かオファーをしてる中で、向こうのコーディネーターからも、アイデアが出てきてこういう人もいますよっていう、そういうリストとか音を全部調べ上げて、聞き比べて、一番面白そうな、やってみたい人が「レオン・ペンダービス」と「ハイラム・ブロック」という二人が出てきて。じゃあこの二人と音を作ってみようということで、ニューヨークへ行ったんだよね。

A:「アーバン・スピリッツ」って実は日本でレコーディングして、ミックスだけニューヨークに行って「ビル・シェニマン」って人とお仕事したんですけど。で、次のアルバムに向けて、今度はまるまる一枚、ニューヨークでレコーディングしたいって気持ちがあったんですね。で、本当は僕の中ではロンドンっていう選択肢も考えてたんですよ。ロンドンでいきたいなあっていう、そういう時代だったのかな。ちょうどロンドンブームが終わるくらいの時代だったかなあ。どうだったかなあ。それで、ただうちの事務所の制作会社、出版会社の流れでロンドン系のそのコンタクトが上手い具合に取れなくて、それでアメリカの音楽シーンっていうのは、やっぱりずーっと見てたから、やりたい人たちがまだまだいて、それで何人かオファーをしてる中で、向こうのコーディネーターからも、アイデアが出てきてこういう人もいますよっていう、そういうリストとか音を全部調べ上げて、聞き比べて、一番面白そうな、やってみたい人が「レオン・ペンダービス」と「ハイラム・ブロック」という二人が出てきて。じゃあこの二人と音を作ってみようということで、ニューヨークへ行ったんだよね。

T:どの位の期間に?

A:約2ヶ月弱ぐらいのレコーディングですかね、まあメロディはこっちで作り上げてって、打ち合わせてアレンジいっしょにして、メンバーを集めてレコーディングスタジオに入って、録り始めたっていう。何曲かは打ち込みっていうのもありますけど、あれっ?基本的に打ち込みが多かったのかな。後から差し替えたりしたのかなあ、あの時は。それで、マンハッタンの30何階だったか、40何階だったかなんかに「レオン」の事務所があって、その中の小さな個室がスタジオなんですけど、窓も開いてて。別に30何階、40何階って外の音とかあまり気にならないんですね。初めての経験だったけど。あの頃、日本の超高層ビルって、窓開けるってこと無いから、よく分からないけど、ニューヨークの超高層ビルの窓を開けるなんて、初めてだったんで、レコーディングすんのに窓開けてていいのって思いましたけど。平気だよって言ってやっちゃって、で、まあ最終的には後々色んな音が入るんで平気でしたけど。

T:なるほど。

A:「レオン・ペンダービス」の緻密な計算されたアレンジと打ち込みと、やっぱりその辺はすごく勉強になりましたね。リズム感っていうか、黒人ならではの、ふたりとも「ハイラム」も「レオン」も黒人なんですけども、まあそれなりに多少リズム感やグルーブに違った方向性があるんですけど。「レオン」の方が緻密なんですね。計算の仕方が。「ハイラム」はどっちかっていうとノリ一発みたいなざっくりしたやり方で、そんなアバウトなうち込みでいいのっていう、そんな音でいいのっていうのがありましたけど。ただグルーヴは「ハイラム」の、何だろうな、現役の走り回ってる運動選手っていう感じのグルーヴがあってよかったですね。ニューヨークレコーディングではミックスそして、マスタリングまでやってしまうので、途中、コーラスに日本語のできる女性ボーカルが欲しいとなり、「EPO」さんにも参加してもらったんです。それから「シック」のメンバーだった「アルファー」っていう女性が来てくれて、スタジオで一緒にコーラスを歌ったら、やたら褒められたのには感激したなあ。向こうの人はみんなお世辞が上手だからね。それから、あの頃話題だった「パワーステーション」ていうスタジオに行って、ニューヨークならではのハイグレードな感じには驚いたなあ。いい感じだった。

T:それで出来上がったアルバムが。

A:「サマータイム・イン・ブルー/さよならの共犯者」。1988年。レコーディングしたのが2月くらいですごく寒くて、街中の普通のビルの前の噴水のところから水煙がすごい上がってて、驚いたなあ。

T:それを受けてライブと。

A:そうですね。ライブやったんですけど、ちょっとここでメンバーチェンジしたんですね。やっぱり「ハイラム・ブロック」「レオン・ペンダービス」のニューヨークテイストっていう事もあって、あとメンバーの中で他の仕事と色々かちあって出来ないっていうメンバーもでてきたんで、じゃあちょっと仕切り直ししてみようかって事で、メンバーチェンジがありました。そのツアーはちょっとマイナーチェンジのツアーだったからファンの人は今までの流れのノリとは違ったニューヨークテイストの音っていうか、ステージもそういう作りだったんで、ちょっととらえ方にびっくりした部分もあったかもしれませんね。

T:そのあとの時期っていうのは、色々社会的にあったじゃないですか?

A:89年。それがちょうどね、「サマータイム・イン・ブルー」を出した後だから、それはレコード会社変わった後の話なんだな。「パノラマメモリー2」とか。で編集ものをもう一度やっとこうという、事務所の希望とかレコード会社の希望とかってのがありの。それで社会的なっていうか「ベルリンの壁、崩壊」「ロシア統合」、あと「中国、天安門広場」の暴動とかっていうのは、ちょうどその辺りで起きたんですよね。それでその時期にレコード会社を変わって・・・。ちょっと飛んじゃうんだけど。J-WAVEの企画でアーティスト同士がコラボして曲を創るという、自然をテーマにした歌を創っていくっていう企画があって、その第一弾アーティストにって話があったんだよね。そこで元「オフ・コース」の「松尾一彦」さんと「安部恭弘」がなんかやろうよって事になって、結果的に「みどり」っていうタイトルの曲を作ったんですけど。これには元「オフ・コース」の「清水仁」さんも一緒にプロデューサーとして参加してもらって、そして、3枚目の「スリット」でお仕事させていただいた「カン・チンファ」さんともう一度仕事したいなと思ってたので、カンさんにお願いして「みどり」っていうコンセプトをいただいて、そこから詩を書いて出来上がった1曲をきっかけにしてMMGからアルバムをリリースっていう話に繋がっていくわけです。

T:そのアルバムが。

A:「天国は待ってくれる」っていうアルバムになっていくわけですけど。カンさんにすべての詩のプロデューサー、つまり、リリック・プロデューサーとして参加していただいて、カンさんも相当忙しくて、アルバム全曲詩を書くっていうのが出来ないので、ただ他の作詞家の詩までも含めてカンさんがプロデュース、目を届かせてプロデュースするっていう条件で係わってもらって、まるまる一枚創り上げたという、深く優しいアルバムに仕上がった感じですね。そこが「安部恭弘」の、何だろうな、今後歌っていくカラーっていうか精神っていうか、色が見えてきたっていうか、変換になる一枚になりましたね。そういう意味では非常にキーとなるアルバムですね。

A:「天国は待ってくれる」っていうアルバムになっていくわけですけど。カンさんにすべての詩のプロデューサー、つまり、リリック・プロデューサーとして参加していただいて、カンさんも相当忙しくて、アルバム全曲詩を書くっていうのが出来ないので、ただ他の作詞家の詩までも含めてカンさんがプロデュース、目を届かせてプロデュースするっていう条件で係わってもらって、まるまる一枚創り上げたという、深く優しいアルバムに仕上がった感じですね。そこが「安部恭弘」の、何だろうな、今後歌っていくカラーっていうか精神っていうか、色が見えてきたっていうか、変換になる一枚になりましたね。そういう意味では非常にキーとなるアルバムですね。

T:中でも印象的だった楽曲は?

A:「天国は待ってくれる」っていうそのタイトルも面白いし、このタイトルはある外国映画のタイトルからヒントを得たって言ってましたけど。あとはライブでお馴染みになった「イブのレストラン」とか、あとクリスマスソングの「12月の雪」とか。「思い出に揺れないで」っていう曲の歌い方、発声の仕方を変えてみたり、何か色々トライする、チャレンジする色んな事がおきたアルバムでしたね。あらゆる意味で変化のある作品になりました。

T:次の流れは新しいレコード会社とどういう風に。

A:そーですね、「天国は待ってくれる」を出してもう一枚、MMGでもう一枚出してっていう事になって、「ディアー」っていうアルバムを出すんですけども。「天国は待ってくれる」はすごく満足のいく、時間をかけて、アルバムの手触りは違うけど、かけた情熱とか時間っていうのはデビューアルバムの「ホールド・ミー・タイト」と同じくらいの、自分としては思い入れがあって、仕切り直しという事もあって。で、なんとそのスタッフがまた変っちゃったっていう事もあって、再び手探り状態に近くなっちゃったんだよね、実はね。だから次のアルバム「ディアー」に関してはまあそうだなあ、一番大きな違いは、色んな初めての作詞家と仕事をしてみたっていう事かなあ。前作「天国は待ってくれる」によって新しく、一枚脱皮したような、二回目のスタートを切って、もう一度その、他の作詞家と組んで、色んなタイプのトライをしたっていう作品だなあ。そこにはライブでも定番になってる「ハピネス」が入ってたりするんだけど、不思議な中間色って位置付けかな。とにかく優しい手触りってとこは間違いないでしょう。

A:そーですね、「天国は待ってくれる」を出してもう一枚、MMGでもう一枚出してっていう事になって、「ディアー」っていうアルバムを出すんですけども。「天国は待ってくれる」はすごく満足のいく、時間をかけて、アルバムの手触りは違うけど、かけた情熱とか時間っていうのはデビューアルバムの「ホールド・ミー・タイト」と同じくらいの、自分としては思い入れがあって、仕切り直しという事もあって。で、なんとそのスタッフがまた変っちゃったっていう事もあって、再び手探り状態に近くなっちゃったんだよね、実はね。だから次のアルバム「ディアー」に関してはまあそうだなあ、一番大きな違いは、色んな初めての作詞家と仕事をしてみたっていう事かなあ。前作「天国は待ってくれる」によって新しく、一枚脱皮したような、二回目のスタートを切って、もう一度その、他の作詞家と組んで、色んなタイプのトライをしたっていう作品だなあ。そこにはライブでも定番になってる「ハピネス」が入ってたりするんだけど、不思議な中間色って位置付けかな。とにかく優しい手触りってとこは間違いないでしょう。

T:二回目のスタートで、何か歌い方とか変化はありましたか?

A:「ディアー」に関してはね、なかなか難しいんですよね。とにかく一番大きなのは、スタッフが変わったっていうのが大きな要因なんだよね。

T:それはプラスの方向に、マイナスの方向に?

A:結果的にはあまり動かなかったんだよね。当然プラスになるようにスタッフはがんばってくれるんだけど。それなりにみんな実績のあるスタッフが集まってるから、こうやって、こうすれば売れるっていうスタイルみたいなのを、みんな知ってる訳で。って言うと僕にとっては、よくいうありふれた手触りの作品になりがちなんですよ。で、そこに抵抗感があって、あったんだけど新しいスタッフと一緒にお仕事をやってみたいっていう気持ち。どういう作品が出来るのか楽しみだし、そこに委ねてみたいっていう気持ちもあって、その辺が揺れながら作った作品ですね。それで結果的に動かなかったって事なんですけどね。吸収する事や、学んだ事はあったけど、作品としてはもっと頑固に自分の中でやっても、今までどおり頑固にやっても、やり通してもいいんだなっていう、そういうのがあるかも、だったかなあ。うん。難しいんだよね。

T:その二枚を出してまた新たな動きみたいなものは?

A:久しぶりにツアーをやりましたね。「ディアー」をメインに7ヶ所程回ったと思います。「I LOVE YOU」DVDに収録されている「ロングバージョン」はこの時のものでしたね。スタッフともども楽しいメンバーで最高でした。

それからけっこうすぐに「キング」に行くのかなあ。結局ねえ、MMGに移った時点で事務所も変わってたんですよ。それで事務所のやり方もあってMMGで二作やって、すぐにキングに移って。

T:その辺の時代ってバブルの真っ最中?

A:うーん。どうだろうな。音楽業界で言えばミリオンの時代だったかもしれない。・・・だったかもしれないなあ。あんまり覚えてないけど。縁がなかったから。(笑)でも、なんだろうな。あんまり意識しなかったからな。不思議だとは思ってたけど。ただその、ハードが急速に普及してソフトが売れて、単純にソフトが売れてるんだなってう意識はありましたね。

T:CDプレーヤーとか安くなってきて。

A:そうそう。安い再生機が急に広まったから、それに対するソフトをみんなは簡単に買い求めるブームだったから、それに乗っかって100万、200万枚ってCDセールスっていうのが、その時起きてたんだなあって、そういう風に単純に思ってましたけどね。

T:MMGで、もう1990年ですね。

A:で、キングは94、5年じゃないですか。

T:キングの動きはどういう感じから。

A:キングさんのご好意で契約いただいて、そこでゆっくり作ってたんですけど、あまりにもゆっくりしてたんで、早く出してよって何か事務所が急に言ってきた感じ。じゃあそこで、昔から言ってたリメイクものを何んかやろうって事になって、他のアーティストに提供してた作品を、ざっと聞き直して。ライブではいくつか取り上げて歌ってたんですけど、改めて色々聞き直してピックアップしたんですけども、女性の歌詞だと歌いづらいとかそういうのもあって、選曲するのも大変でしたけどね。やっぱりね、オリジナルの人が歌ったのがすごくいいと思うんですよ。その人のイメージを持って、こっちも作って書いているわけですから。それで、難しいですね、やっぱり歌い直すってのは。でも面白かったかもしれないなあ。それをLAに行って録ってきました。

T:何曲ぐらいに?

A:10曲かなあ。

T:それは初期の頃からその時点までの。

A:そうですね。全部含めて、やってみたいもののリストを20曲ぐらいに絞って、その中から歌えそうな、アレンジしやすい曲を10曲くらい選曲したって感じかなあ。それを「パッセージ」っていうタイトルのアルバムにしたんです。その時はロスに行ってレコーディングをするわけですが、向こうのアパートみたいな部屋を借りて、そこにキーボードを持ち込んで、アレンジして譜面書いて、スタジオに行くと言う生活をしてましたね。

T:何か印象的な楽曲。

A:あの時は何曲やったんだっけなあ。どうしたんだろ。「トム・スコット」「ジェリー・ヘイ」とか呼んだのかな。リズムは向こうのコーディネーターのすすめもあって、選んだミュージャンたちなんですけども、やっぱり、それなりにロスで売れてるスタジオミューシャンですので、「デビッド・フォスター」おかかえのミュージシャンだったり、色んな有名どころのバックでセッションやったり、レコーディングやったりしてるミュージシャンだったんで、早いし楽でした。ロックスピリッツをみんな持ってて。それはよかったですね。

T:全体的にはロック的な印象?

A:いや、テイストはマイルドな、やさしい感じですけど。ミュージシャンの精神的なものはロックですけどね。

T:「パッセージ」の次の動きは?

A:キーボードの「クロード」っていう人のセンスがとてもよかったんで、次のアルバムでもお願いしたいと思って帰ってきたんですけど。「マイケル・トンプソン」ってギターもよかったんで、この辺もありと。「ニール」って、ベースは2枚目の「モデラート」の時と同じ「ニール」だったんですけど懐かしかったですよ。「パッセージ」を作って帰ってきて、ツアーというか、クリスマスコンサートで中野サンプラザと名古屋大阪に行ったような感じかな。話し飛ぶけど,小田さんのサポートをした時期があって、実はあの辺のツアーからライブに対する気持ちってのは、変わったんじゃないかなあ。今までライブは、前言ったっけ?前の話でてたっけ?CDを売る為のプロモーション的なっていう。それがあのあたりから、CDを売る為じゃなくて、ライブを楽しむ、ライブならではの演奏の仕方に変わってきたっていうのはあったと思いますよ。

T:その次が。

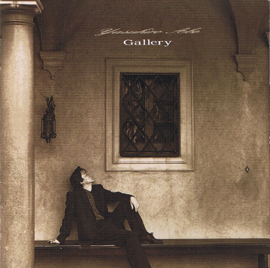

A:「ギャラリー」にいくわけだけど、「パッセージ」でやったレコーディンングメンバーが非常によかったんで、キーボードとギーターとベースを中心に太鼓を変えてっていうのがあって。太鼓はね何か違ったんだな。それでちょっと変えて。キーボードの「クロード」をメインにアレンジャーのパートナーにして、「クロード」のところに行って、彼の家でまたアレンジをしたりして、それでまたレコーディングをするわけですが、まあ「パッセージ」と同じような環境でやってるんで、もうスタジオでのイメージは出来てるんですごいやりやすかったですね。スタジオも最高のスタジオ使わせてもらって。隣がクインシー・ジョーンズだったからね。

T:そのアルバムの内容的には?

A:「ギャラリー」はフルアルバムの全曲新曲ってことでやったんですけど。非常に色んなカラーが出せたんじゃないかと思いますね。そのハードエッジなものもあるし、爽やかなホワホワした感じのもあるし、昔からよく言ってた「ジノ・バネリ風」なタッチっていう、何かAORの、リズムの立ったAOR的なアプローチのマイナーロック系っていうのも一応やってるし。で、バラードの究極のサウンドに近づけたっていうか、自分でもビックリするほどのサウンドが出来たのは「フォーリン・ラブ」かなあ。ミックスがすごい。あと「トラブル・イン・マイ・マインド」っていうのも大好きで。「フォーリン・ラブ」と「トラブル・イン・マイ・マインド」の2曲、どちらをメインにしようかと考えてたんですけど、両方とも通好み、玄人好みの曲で、日本の音楽土壌ではシングルにはならないんだけどね。安部ファンとしては、買って欲しい楽曲なんですよ、僕の方から言えばね。おかげさまで、「フォーリン・ラブ」は恐らくコード進行とメロディーの絡み具合、単純なメロディーと、それに絡んだコードの斬新さっていうのが、作曲家仲間では相当評価が高くて、電話がいっぱいかかってきましたよ。新曲を聴いた友達から、やられたよってね。それは嬉しかったですね。「フォーリン・ラブ」はライブでもすごい人気が高いです。弾き語りでも最高に味が出ますけどね。

A:「ギャラリー」はフルアルバムの全曲新曲ってことでやったんですけど。非常に色んなカラーが出せたんじゃないかと思いますね。そのハードエッジなものもあるし、爽やかなホワホワした感じのもあるし、昔からよく言ってた「ジノ・バネリ風」なタッチっていう、何かAORの、リズムの立ったAOR的なアプローチのマイナーロック系っていうのも一応やってるし。で、バラードの究極のサウンドに近づけたっていうか、自分でもビックリするほどのサウンドが出来たのは「フォーリン・ラブ」かなあ。ミックスがすごい。あと「トラブル・イン・マイ・マインド」っていうのも大好きで。「フォーリン・ラブ」と「トラブル・イン・マイ・マインド」の2曲、どちらをメインにしようかと考えてたんですけど、両方とも通好み、玄人好みの曲で、日本の音楽土壌ではシングルにはならないんだけどね。安部ファンとしては、買って欲しい楽曲なんですよ、僕の方から言えばね。おかげさまで、「フォーリン・ラブ」は恐らくコード進行とメロディーの絡み具合、単純なメロディーと、それに絡んだコードの斬新さっていうのが、作曲家仲間では相当評価が高くて、電話がいっぱいかかってきましたよ。新曲を聴いた友達から、やられたよってね。それは嬉しかったですね。「フォーリン・ラブ」はライブでもすごい人気が高いです。弾き語りでも最高に味が出ますけどね。

T:次の活動は?

A:それで「ギャラリー」のツアーも、東京はサンプラザであと大阪名古屋だったかな。

T:なるほど。

A:サンプラザのステージは綺麗だったんだけど,映像が無いんだよね。そうそうそう。それで地方はそういうツアーじゃないから、ライブハウスまわりとかやったような感じかな。ライブの年度がわかんないけど。サックスとペットを入れて大阪とか名古屋とかまわったっていう記憶もありますよ。その辺はハードな感じでよかったなあ。いつだったんだろ、あれ。「エリック・ミヤシロ」と「タケガミ」とすごいよかったなあ。ちょっと飛びましたけど、まあ「ギャラリー」の評判はすごくよくて、ジャケットよくて、インナーのフォトもよくて。私としては超売れ筋で、おすすめでした。音もミックスもすごくよくて。なんですがその頃の日本の音楽シーンは、100万枚セールスのド派手な方向にいってたんじゃないのかな。

T:インディーズとかも、出てきてた時期。

A:もう相当出てたんじゃないのかな。

T:その内に、メジャーとインディーズとの隔てがなくなってきて。

A:そうだね、そのメジャーのAORの大人サウンドのAORよりも、ハードな感じの荒削りなインディーズの”子供ロック”って表現も変だけど、若いエネルギーのロックの音の響きの方が売れてた時代だったかもしれない。

T:ビジュアル系ロックバンドとかも増えて。

A:ああ、ビジュアル系増えたね。そうだったね、増えたね。売れる為にはまずとにかくルックスだっていう時代だったもんね。音なんかもういいって、それはそれでわかるけど。

T:で、キングは。

A:契約はそこまでかな、キングとは。

T:次はポリスターに。

A:うん、そこからポリスターの牧村憲一氏とお仕事が始まるんだけど。若い世代の音楽に係わって、プロデュースなどの仕事をして、作品提供なんかもさせてもらって。それでポリスタービルにスタジオ1970という名の70年代にこだわったスタジオができて、そのスタジオの音に繋がるっていうか、その音が一番有効に響くような作品を作ろうよってことになって、「村田和人」と「鈴木雄大」にまず声をかけて、アコースティックサウンドで何かやろうよって話が始まったんだよね。それじゃあ「伊豆田洋之」にも声をかけようかってなって、4人が集まって「AMS&I」っていうアルバムを作る事になったの。これはもう本当にそのスタジオからスタートなわけで、前もってリハーサルとかする事無く、スタジオで音を作っていくっていう、もうその場で作って差し替えとか無しの、一発録りでいっちゃおうってところから出発してて。それで基本的には一発で録った音に後足りないものを少し足していくっていう。そんな感じで作ってた作品ですね。で、やろうと思えばもっともっと豪華な音作り出来るんだけど、まあ極力スカスカの状態でやってみようというのがコンセプトだったんで。まあそれでも、1曲、2曲耳触りの違うものを入れようって事で「安部プロデューサー」としては豪華な、それでも豪華に聞こえるようなアプローチはしていますが。そのアルバムの中で「奇跡はここにあるのさ」っていう曲を作ったんですね。恐らく時期がクリスマスだったのかなあ、だからクリスマスソング的なアプローチがほしかったんだと思うけど。この曲は大好きだからその季節になるとライブでもやりたくなるんだけど、やっぱりあの4人が集まんないと出来ないんで、なかなか難しい。去年のクリスマスシーズンとか、どっかのラジオ局なんかでかけてくれてるところもあったようで、うれしかったですけど。ファンも多いみたいですよ。それにあのアルバムは音がすごくいいんですよ。

T:10年ぐらい前?

A:そうね。99年くらい。2000年に向けて。それでそれのツアーをやったんですよ。ツアーって東名阪、阪だったのか神戸だったのか、神戸も阪でいいのかな。

T:そうですね。

A:あと大宮とか横浜とか、まあいくつかやりました。4人でやって、まあ話し好きのメンバーだからMCが面白くて、3時間ぐらいの、全部どこ行っても3時間ぐらいの長かったけど。楽しかったですよ。

T:演奏とかっていうのはどうなんですか?全くの4人でまわった?

A:そう、4人でまわるだけ。もう全然楽勝。それぞれキーボードは弾けるし、ベースは「村田」が弾いてくれるし、ギターも弾けるし、4人いればコーラスもみんな楽勝だし。あのメンバーでまわったって超強力だよね。本気で練習すれば相当いいよね。本気で練習しないで、ざっくりとしたのがいいんだって感じでやってたから、ああなんだけどさあ。あれでエレクトリックでまわりたいなっていうのもあったんだけど、エレクトリックでまわると、それなりの資金がいるからそれは難しいよね。

T:じゃあちょうど、あと10年ってところで次回ですね。「I LOVE YOU」を中心とした話をですね。(笑)

A:(笑)そうか。

T:今後の展望を。

A:(笑)そんな引っ張っちゃっていいの?

T:大丈夫です(笑)

A:そお?

PART3 END>

PART2へ戻る/PART4(#64)に続く>>>

安部恭弘さんの詳しいインフォメーションについては、

<安部恭弘オフィシャルサイト>まで。